技術研究部会

技術研究部会では,事前調査から維持管理にわたる5委員会を組織し,2年間を1期とした研究活動を行っています.

トンネル技術者として,疑問に思っていること,こうあるべきと思っていること等を課題に取り上げ活発な議論し,実際面でより役に立つ考え方,方法を議論し一つの提言としてまとめを行っています.各委員会では議論を行い,結果を報告書にまとめていますが,課題によっては委員会としての統一見解になっていない場合や,公の立場では記述を憚られる内容が記述されていることもあります.

技術研究部会では,各委員会の検討事項を報告書として公開することにより会員諸氏のお役に立てるよう日々活動しています.委員会報告に多くのご意見を頂くことで今後の活動に役立てていきたいと考えていますので忌憚のないご意見をお願い致します.

技術研究部会 幹事 下山 洋(西日本高速道路エンジニアリング中国 株式会社)

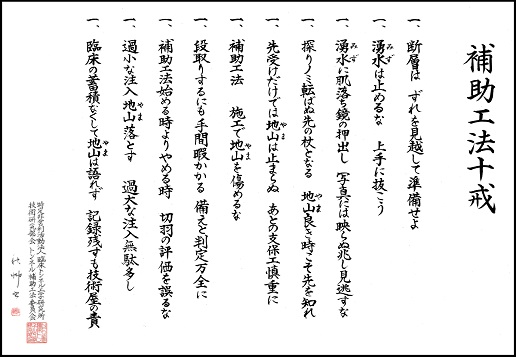

『補助工法十戒』(トンネル補助工法委員会)

※詳細はこちら

成果報告書

(第1期) 平成20-21年度委員会 成果報告書

(第2期) 平成22-23年度委員会 成果報告書

(第3期) 平成24-25年度委員会 成果報告書

(第4期) 平成26-27年度委員会 成果報告書

(第5期) 平成28-29年度委員会 成果報告書

(第6期) 平成30-令和2年度委員会 成果報告書

(第7期) 令和3-令和5年度委員会 成果報告書

(第8期) 令和5-令和7年度委員会 成果報告書

平成28年9月1日から活動を開始しました。

肌落ち防止小委員会活動

2021年7月 肌落ち災害防止ガイドライン発出後の災害事例と現場運用状況に関する報告 web報告会

2022年12月 切羽作業遠隔化を実施している現場見学報告 報告書(会員限定公開)

2024年2月 特殊な重機を使用せず切羽作業遠隔化を実施している現場見学報告 報告書(会員限定公開)

2025年2月 改正肌落ちガイドラインの円滑な運用に資する提言 提言書(会員限定公開)

役員名簿

| 技術研究部会担当幹事 | 下山 洋 | 西日本高速道路エンジニアリング中国 株式会社 |

|---|---|---|

| 技術研究部会担当副幹事 | 今村 新吾 | 戸田建設株式会社 |

| 技術研究部会担当副幹事 | 森脇 拓也 | アイサワ工業 株式会社 |

| トンネル事前調査委員会 委員長 | 松木 宏彰 | 復建調査設計 株式会社 |

| トンネル事前設計委員会 委員長 | 河原 幸弘 | 株式会社 エイト日本技術開発 |

| トンネル維持管理委員会 委員長 | 鷲尾 寛 | 株式会社 長大 |

| トンネル補助工法委員会 委員長 | 松尾 勉 | 株式会社 ケー・エフ・シー |

| トンネル施工技術委員会 委員長 | 諏訪 至 | 西松建設株式会社 |

| 肌落ち防止小委員会 委員長 | 宮原 宏史 | マック 株式会社 |

※各委員会とも活動途中での委員参加を随時受け付けています。

参加をご希望の方は、お名前、所属、メールアドレス等を記入の上、

参加を希望される技術委員会名を明記して、こちらより送信してください。

追って、担当からご連絡させていただきます。

委員長メッセージ

事前調査委員会

事前調査委員会は、コンサルタントの調査技術者や設計技術者、ゼネコンの地質技術者などの委員で構成され、これまで活動を行ってきました。第1期では、調査結果を報告する方法として、断層の表現方法について提案を行いました。第2期では、前期委員会での断層表現の方法を進め、地質区分、地山分類について、確実度の導入について検討し、その方法の提案を行いました。また、トンネル事前調査結果のカタログとしての総合地質縦断面図の改善について検討を行いました。第3期と第4期では、トンネル現地見学や委員会でのミニ勉強会や、「特殊地山」に関する調査・設計段階と施工の問題点などを予察的に検討しました。第5期は、さらに特殊地山に関する事前地質調査とその課題について、現地見学会などを実施しました。第7期は、コロナの影響で現場見学の回数が限定されましたが、九州の火山岩地帯と活断層周辺部のトンネル見学を実施したほか、委員の現場経験などを通じた勉強会を実施しました。

今後も引き続き「現場を通じて多くのことを経験し、学んでいく」というスタンスをメインに、委員の皆さんが参加して楽しくて役に立つ活動を行っていきたいと思います。

事前設計委員会

事前設計委員会の第6期活動では、研究課題である早期閉合、CIMを主題として現場視察による意見交換により現状課題を整理しました。また、昨今、増加している高規格道路の完成2車線断面に伴う大断面支保においては、6mロックボルト上向き施工に対するアンケートを実施し、実施工における苦渋労働に関して生の意見を拝聴することができ、大変、貴重な成果となりました。

第7期活動においては引続き新型コロナ感染症予防対策を徹底し設計・施工の課題抽出を目的として現場担当者の声を聴くため現場視察を行う予定です。委員会はコンサルタント、ゼネコンの技術者を中心に構成し、研究テーマとしては、事務連絡などの基準にない設計の考え方、早期閉合の判断基準などの提言を行いたいと考えています。

また、若手技術者の方にも、技術力向上には格好の場と確信していますので多くの方の参加をお待ちしています。

補助工法委員会

トンネル補助工法委員会の目玉の成果としては,第1期の『補助工法判定シート』、第3期の『補助工法十戒』、第5期の『補助工法ハンドブック』があります。それ以外は、現場を見学して生きた情報の下で意見交換する‘現場主義’で活動しています。

委員会後に毎回開催する懇親会も重要なイベントです。今期(第6期)はコロナ禍で自粛することもありましたが、委員同士の交流、情報交換の場として活用されています。

発注者(に近い人)、地質調査・設計コンサルタント、施工業者(ゼネコン)、専門(資材)業者と多岐にわたる分野から委員が集まっています。

奇数期にあたる第7期は何かまた目玉な成果を出す巡り合わせ(?)となっていますが、今のところメインテーマは白紙です。フレッシュな方の持ち込み企画があれば大歓迎です。

‘自分たちが楽しむことしか考えていない’とNPOの内部でも評価(?)されている当委員会に、是非参加してください。

施工技術委員会

トンネル施工技術委員会は、特殊条件下での施工現場にフォーカスして現場見学を行いながら最新技術の水平展開を図るべく、活動してきました。

第7期においては以下のテーマを掲げて施工現場の見学を継続し、施工会社、コンサルタント、メーカー等の分野の異なるメンバーでトンネル現場の生産性向上という観点で活動を推進していきたいと考えています。

1)I-Construction(ICTを取り入れた生産性の向上)のトンネル展開事例の検討

2)トンネルCIMに関する実情把握、および今後のあり方の検討

3)トンネル自動化に関する実情把握、および今後の展望の検討

維持管理委員会

1.研究テーマ

インフラの保全が潮流の中、第6期まで、「いいものを作り」「効率よく守る」を基本にトンネルの保全に係る「点検技術」「診断技術」「補修・補強設計」「施工管理」をテーマに研究活動を実施してきました。トンネル保全は初回点検から2~3回点検の時代に入り、既に補修・補強が施されている状況です。既に補修・補強済みのトンネルの健全度を評価する段階に入っており、この評価手法や評価する点検技術(場合によっては研究開発)と、今までに積み残していた課題を中心に活動したいと考えております。なお、研究テーマは上記の趣旨に沿って、第7期の初回委員会にて委員各位の要望(やりたい事)を審議して決定したいと考えております。

2.活動工程

期間:2021年9月1日~2023年8月31日

委員会開催頻度:1回/2ヶ月、全12回程度の予定:年度末の繁忙期は休止予定

開催場所:福岡市・大阪市を予定

肌落ち防止小委員会

当小委員会は平成25年4月22日から、理事長特別小委員会として活動しておりましたが、平成30年4月7日より技術研究部会の所属組織となりました。

山岳トンネル工事中の労働災害発生頻度は減少傾向にはあるものの、未だ全建設業の労働災害発生頻度と比べ高い状況にあります。切羽からの肌落ちは山岳トンネル工事特有の事象であり、平成28年12月26日には「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」が公布され、防止措置の具体的な対策方法が示されました。当小委員会では、具体的な対策方法やガイドライン公布後の状況を調査することにより、肌落ち災害の防止の一助となるよう活動を継続し、各種勉強会や実情調査等を行なう所存です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

山岳トンネル工事中の労働災害発生頻度は減少傾向にはあるものの、未だ全建設業の労働災害発生頻度と比べ高い状況にあります。切羽からの肌落ちは山岳トンネル工事特有の事象であり、平成28年12月26日には「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」が公布され、防止措置の具体的な対策方法が示されました。当小委員会では、具体的な対策方法やガイドライン公布後の状況を調査することにより、肌落ち災害の防止の一助となるよう活動を継続し、各種勉強会や実情調査等を行なう所存です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。